仮説検証の実例:B2B型新規事業の「早期導入特典」による仮説検証方法

公開日:2020.04.10更新日:2023年4月20日

新規事業はうまく立ち上がったとしても一定のリスクが伴う。

先行して経営資源を投下しなければいけないため、投資回収期間が長ければそれだけ必要な資金も多くなる。

そのため、新規事業では、「売上が立つという仮説」と「その仮説が正しいという検証」の両輪が不可欠だ。

しかし、新規事業における適当な仮説検証は、言うは易く行うは難しだ。

仮説検証に時間を多くの時間を掛ければ、当然参入タイミングが遅れることを意味する。

しかし見切り発車でコストを掛けてローンチした結果、収支が成り立たなくなっては元も子もない。

法人企業向け新規事業にニーズがあるかどうか、あるいはどの程度のスピード感でサービスを立ち上げるかというのは、とても重大なテーマだが、一般的なヒアリング調査やプレサイトの公開だけでは、仮説検証の判断は難しい。

しかし、法人企業向けの新規事業(いわゆる『B2B型事業モデル』)の場合、仮説検証そのものが収益化に繋がるだけでなく、リスクヘッジにもなる手法は存在する。

それは、「営業活動」を通じた仮説検証方法だ。

このWEBマガジン[FINCH]を運営している株式会社フィンチジャパンは、2006年に法人を顧客として、事業開発に特化したコンサルティングサービスを提供する『B2B型事業モデル』の企業として創業している。

創業当時、周囲から「特定サービスに特化するコンサルティング会社はリスクが高すぎる」と指摘されたが、リスク軽減のために、営業活動を通じた仮説検証を用いることで現在まで数多くのプロジェクトを手掛けている。

そこで今回は、法人企業向け新規事業における営業活動を使った仮説検証方法を紹介し、なぜこの仮説検証方法が有用なのかを解説しよう。

法人企業向け新規事業の3つのビジネスモデル

今回紹介する、「法人企業向け新規事業」とは、事業主体の顧客が『法人企業』の場合の新規事業のことを指す。

この法人企業向け新規事業は、大きく3つのビジネスモデルに区別される。

- B2B型事業モデル

- B2B2C型事業モデル

- B2B4C型事業モデル

厳密に言えば、対価を支払う対象が法人企業であれば、全て「B2B型事業モデル」に含まれる。

しかし、顧客となる法人企業と最終利用消費者の関係が深い場合は、「B2B2C型事業モデル」と呼び、さらに事業主体と法人企業の組み方によっては、「B2B4C型事業モデル」と区別される。

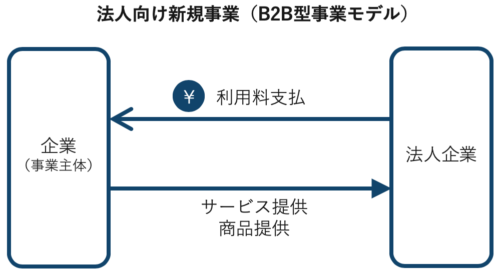

B2B型事業モデルのビジネスモデル

事業主体が法人企業と取引をするのみで、消費者のことを理解する必要がない場合は、Business to Business型事業モデルを略して、「B2B型事業モデル」(BtoB型事業モデル)と呼ぶ。

B2B型事業モデルは、顧客となる法人企業のニーズに合うサービス(商品)を提供することで、収益を上げていくことになる。

例えば、経理業務支援サービスや人事考課サービスは、社内に経理や人事の専任担当者を置けない小規模企業向けに提供されることで、利用料支払いという形で事業主体が収益を上げるビジネスモデルになっている。

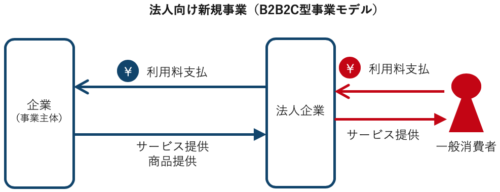

B2B2C型事業モデルのビジネスモデル

先述したとおり、定義としては事業主体の直接の顧客が法人企業であれば、最終的にサービスを利用する対象が消費者の場合も「B2B型事業モデル」に該当する。

ただし、顧客である法人企業が最終消費者へ与える影響や理解の程度が大きい場合は、Business to Business to Consumer型事業モデルを略して、「B2B2C型事業モデル」(BtoBtoC型事業モデル」)と呼び区別する。

例えば、音楽再生プレーヤーに必要な部品を設計生産販売する事業の場合、直接の顧客は音楽再生プレーヤーのメーカーだが、利用者は最終消費者のため、B2B2C型事業モデルとなる。

この他、通信キャリアを通じて、一般消費者が必要とするサービスを提供する事業は、直接の顧客は通信キャリアでも、利用者が最終消費者であり、最終消費者に受け入れてもらえなければ収益を上げることができないため、よりCのことを理解しなければいけないB2B2C型事業モデルとなる。

B2B4C型事業モデル

さらに、事業主体から見て、法人企業が売り場の提供やサービスの配信のみを行っている場合は、法人企業を『チャネル』と呼ぶことがある。

現場では、「通信キャリアをチャネルにして一般消費者にサービスを提供していこう」という言い方がされる。この場合は、チャネルとなる法人企業に費用を支払う必要がある。

事業主体がチャネルとなる法人企業と協業関係を作って、一緒に消費者へサービスを提供する場合は、その協業関係を強調するために、Business to Business for Consumer型事業モデルを略して「B2B4C型事業モデル」(BtoBforC型事業モデル)と呼ぶ。

法人企業向け新規事業における営業活動を使った仮説検証方法

法人企業向け(B2B型事業モデル)の新規事業が、一般消費者向けの新規事業(いわゆる『B2C型事業モデル』)と異なる点は、『サービスや商品が完成する前に営業活動を行いながら仮説検証ができる』という点だ。

営業活動によって、次のような仮説の検証ができる。

- サービス開始直後にどういう企業がこのサービスを利用するか

- サービス利用の意思決定者は何者か(部署、役職、責任範囲、人柄)

- サービスを広げるためにはどのようなアピールをすればいいか

法人企業向けの新規事業の場合、上記のことをサービス開始前から検証できるので、スピード感を持って導入企業を増やさなければいけない新規事業にとって大きな利点となる。

そのため、サービスの概要や画面イメージが明らかになった時点で積極的に営業活動を開始することを推奨する。

サービス開始前の受託を生み出すポイント:早期導入特典

そして営業活動を行う最大の利点は、やり方によってはサービス開始前に受注することも可能という点だ。

「サービスが始まっていないのに受注できるのか?」と疑問に思うかもしれないが、法人企業向け新規事業ならではのポイントを押さえることで受注することができる。

そのポイントとは、「新規事業を推進するあなたの立場ではなく、導入検討の企業の立場に徹底して立つ」ということだ。あなたが徹底して相手企業の立場に立つことで、その法人の抱えている悩みを見定めることができる。

例えば、先日公開した『新規事業企画が思いつかない時に踏まえるべき2つの要素』という記事の中で『コンペリングイベント』と『ペインポイント』を取り上げており、新規事業とはこの2つを適切に押さえていることが前提となる。

一方で、導入検討している企業には、コンペリングイベントやペインポイントに限らず、様々な悩みがある。

- もっと企業の認知度を上げたい

- 企業のブランドイメージを向上させたい(例:先進的なイメージなど)

- 社員の働き方を改革したい

- 費用を押さえたい

こうした悩みの解決は、あなたの新規事業の早期導入効果を通じて同時に解決できる様に提案していくことで、サービス開始前だからこそできる受注が発生する。

つまり『早期導入特典』を相手企業の悩みに合わせて提示していくことが、サービス開始前の受託を生み出すポイントだ。

早期導入特典のケーススタディ:RPAによる営業効率化サービスの場合

例えば、あなたがソフトウェア型のロボット(RPA)を使った営業効率化サービスの新規事業を企画したとしよう。このサービスは、B2B型事業モデルに該当する。

このとき、あなたはサービス開始の半年前の時点で、次の作業を行なうべきだ。

- 営業活動が重要な業種や、先進的な営業活動を行っている企業を選定

- 選定した企業にコンタクト

- 企業に早期導入特典を提案

RPAの新規事業において顧客となる企業へ提案する「早期導入特典」とは以下の様な企画だ。

- 例:業界初のRPAを使った営業効率化サービス導入の記者会見の開催を約束

- 例:サービスのブランドを広げるための活動に一年間パートナーとして無償参加

- 例:導入後の社員インタビューを冊子にして社内外に配布

- 例:初期導入費用を無償化

早期導入のポイントは、サービス導入による効果とは別の大きなメリットがあることだ。

もちろん新規事業のサービス内容によって早期導入特典を綿密に企画する必要はあるが、早期導入によるメリットを双方で享受できる様に企画することができれば、サービス開始前から導入を決定してくれる法人企業が登場するはずだ。

まとめ:コンペリングイベントとペインポイントを正しく捉えた早期導入特典

繰り返しとなるが、法人企業向け新規事業に市場ニーズがあるかどうか、あるいはどの程度のスピード感でサービスが立ち上がっていくかは、とても重大なテーマだが、ヒアリングやプレサイトの公開だけでは、その是非を判断できることは難しい。

ここで、営業活動を通じた早期導入特典を活用することで、コンペリングイベントとペインポイントを正しくとらえていれば、導入企業にとっても早期に利用開始するメリットを提供することができる。なぜならば、導入企業も今の変化の早い時代に様々な競争環境にしのぎを削っている状況にあるからだ。

導入企業の置かれている事業環境を調査分析し、導入検討の企業の立場に徹底して立った早期導入特典を提案できれば、法人向け新規事業は円滑にサービスをローンチすることができる。ぜひ早期導入特典を企画してみて欲しい。

- 新規事業の事業計画書サンプル

- 新規事業を成功させる22のステップ

- 新規事業・商品開発

コンサルティングの成功事例 - など

この記事の監修者

株式会社フィンチジャパン 代表取締役

早稲田大学大学院を修了。

野村総合研究所経営コンサルティング部入社。

経営戦略・事業戦略立案に関するコンサルティングを実施。

2006年に当社を創業し現在に至る。

以来、一貫して事業開発プロジェクトとスタートアップ投資を行っている。

対外活動も積極的に行っており、顧客満足を科学した結果を発表したり、宣伝会議講座では事業開発の講義も実施している。

出版

PR Times記事

『https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/53478>』

ZUU online記事

-

事業計画の立て方とは?押さえておきたいポイントを解説2023.03.31

事業計画の立て方とは?押さえておきたいポイントを解説2023.03.31 事業計画書の書き方:融資を受けるための4つのポイント2023.03.31

事業計画書の書き方:融資を受けるための4つのポイント2023.03.31 定量調査と定性調査の違いとは?それぞれの使い分け方を解説2023.03.28

定量調査と定性調査の違いとは?それぞれの使い分け方を解説2023.03.28 市場調査のやり方と解説:押さえておきたい8つのステップ2023.03.28

市場調査のやり方と解説:押さえておきたい8つのステップ2023.03.28- 新規事業の事業計画書サンプル

- 新規事業を成功させる

22のステップ - 商品開発の成功事例

- 新規事業の事業拡大成功事例

こんな記事が読みたい!FINCHへのリクエスト>経営や事業について相談したい!FINCHJAPANへ

無料相談>人気記事ランキング