消費者調査で差がつく!ポジショニングマップの作り方と戦略的ポジションの見つけ方

公開日:2018.07.23更新日:2025年7月11日

目次

はじめに:なぜ「思い込みのマップ」が失敗を招くのか?

競合の少ない「空白地帯」を見つけ、市場で優位なポジションを築く――。こうした目的で活用されるのが、マーケティング戦略の要とされる「ポジショニング分析」である。

しかし実務では、マーケター自身の経験や想像をもとにポジショニングマップを作成し、「競合がいない=勝てる市場」と判断する例が後を絶たない。このような「思い込みのマップ」は、的外れな戦略やリソース配分の失敗を招く恐れがある。

重要なのは、仮説ベースのマップを「消費者の視点」で検証し、修正するプロセスである。本稿では、ポジショニングマップの基本的な作成法に加え、消費者調査を通じて戦略的ポジションを見極める手法を実例とともに解説する。

ポジショニングマップとは?その目的と活用法

市場で「どこで戦うべきか」を見極めるうえで、ポジショニングマップは不可欠なフレームワークである。

ポジショニング分析とマップの違い

ポジショニング分析とは、自社の製品・サービスが市場でどう認知されているか、競合と比べてどこに強みや独自性があるのかを明らかにする調査・思考プロセスだ。消費者の声や市場データをもとに、「自社はどんなポジションにいるのか」「どこで勝負すべきか」といった戦略的問いに答える。

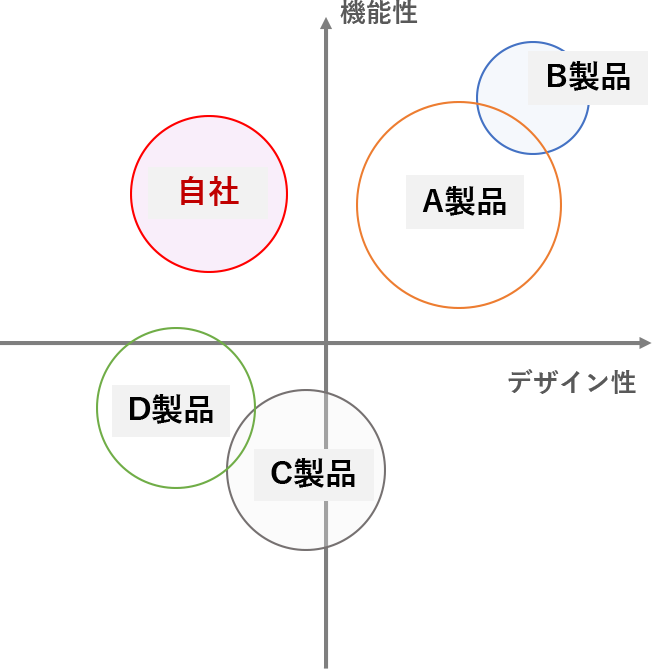

一方、ポジショニングマップは分析結果を視覚的に整理・共有するツールである。縦軸・横軸に意味のある評価軸(例:価格×品質、機能性×デザイン性など)を設定し、自社と競合の立ち位置をマトリクス上に配置することで、競争の激しい領域や「空白地帯(スイートスポット)」を可視化できる。

すなわち、分析=考察プロセス、マップ=可視化アウトプットと役割が異なる。

なぜポジショニングマップが必要なのか?

ポジショニングマップを活用することで、次のような効果が期待できる。

ポジショニングマップは「市場のどこで勝つか」を戦略的に見極める道標として機能する。

ポジショニングマップの作り方

ポジショニングマップは、ただ「描く」だけでは意味を持たない。重要なのは、消費者の意思決定に基づいた評価軸をもとに競合と自社の立ち位置を適切に見極め、市場での勝ち筋を探ることである。以下の3ステップで実務に活かせる作成方法を解説する。

ステップ1:軸の選定(消費者視点で選ぶ方法)

最初に行うのが、マップの縦軸・横軸の評価軸を決定することだ。この際、「消費者の購買判断に影響を与える要素(KBF:Key Buying Factor)」から軸を選ぶことが前提となる

たとえば、以下のような視点が活用できる。

マーケターの主観ではなく、実際の顧客がどのような理由で製品やサービスを選んでいるのかを見極める必要がある。顧客インタビューやレビュー分析からKBFを抽出するアプローチが有効だ。

ステップ2:競合・自社のプロット(相関を避ける工夫)

次に、設定した2軸に沿って競合製品と自社製品をマトリクス上にプロットする。

ここで注意したいのは、軸同士の相関関係である。

たとえば「価格」と「品質」は連動しやすく、プロットが斜め一直線に並ぶ傾向がある。これでは差別化の余地が生まれず、マップの意義が薄れる。相関の少ない独立した評価軸を選ぶことで、より立体的で発見のあるマップが完成する。

ステップ3:スイートスポットの発見と検証方法

マップを完成させると、競合が存在していない領域が見えてくる場合がある。これが一見有望な「スイートスポット」である。

しかし、「競合がいない=ニーズがある」と短絡的に判断するのは危険だ。市場が存在していないだけの可能性もあるため、慎重な仮説検証が不可欠となる。

ターゲット層へのインタビューやアンケートを通じて、「そのポジションに魅力を感じるか」「価格や機能への受容性があるか」を検証し、マップ上の発見をビジネスチャンスへとつなげていく。

ポジショニングマップは、調査と戦略の両輪で磨き上げる実践ツールである。仮説、検証、修正を繰り返し、リアルな市場ポジションを見つけていくことが重要だ。

ポジショニングマップをブラッシュアップする方法

ポジショニングマップは、一度描いて終わりではない。仮説に基づいて作成したマップを「市場に受け入れられるポジションか」という視点で検証し、必要に応じて見直すプロセスが不可欠となる。そのために有効なのが、一対比較調査やコンジョイント分析といった定量調査の活用である。

一対比較調査やコンジョイント分析を活用する

たとえば、以下のようなシンプルな設問で調査を行うことができる。

このように複数の選択肢を比較させることで、消費者がどの要素(価格、健康志向、ブランドなど)を重視しているかを定量的に把握できる。コンジョイント分析を用いれば、複数属性が購買意向に与える影響度を数値で測定することも可能だ。

こうした調査手法を活用することで、マップに設定した評価軸が本当に消費者の意思決定に影響しているかを検証できる。

ポジショニング仮説の再検証プロセスとは

調査によって得られた定量データをもとに、ポジショニングマップ上の仮説を再評価する。たとえば、次のような洞察が得られる場合がある。

こうした再検証を通じて、評価軸の見直しや狙うポジションの修正が可能となり、マップの精度が飛躍的に高まる。さらに、商品の価値訴求ポイントやターゲット設定の再構築にもつながる。

仮説に頼りすぎず、データと対話しながらポジショニングを磨き上げることが、戦略的マーケティングの基本である。

実例で学ぶ:炭酸飲料×健康志向ニーズのポジショニング

ポジショニングマップは、新たな市場機会を見つけるための「気づきの装置」である。ここでは、飲料市場における「健康志向」と「飲用シーン」の交差点をテーマに、実例をもとに考察する。

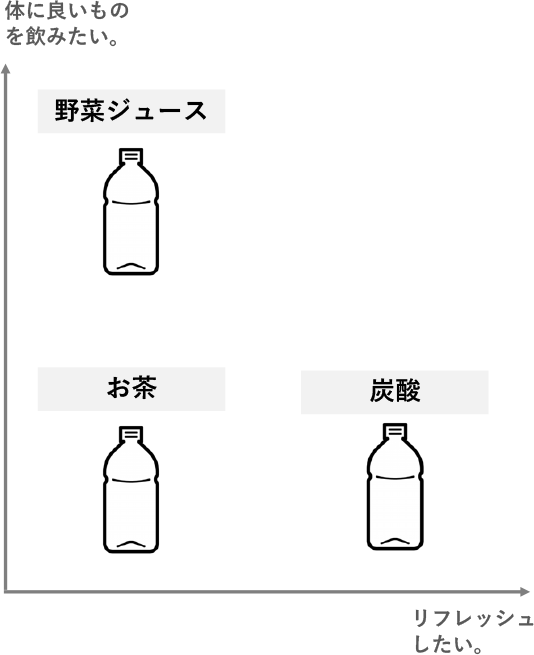

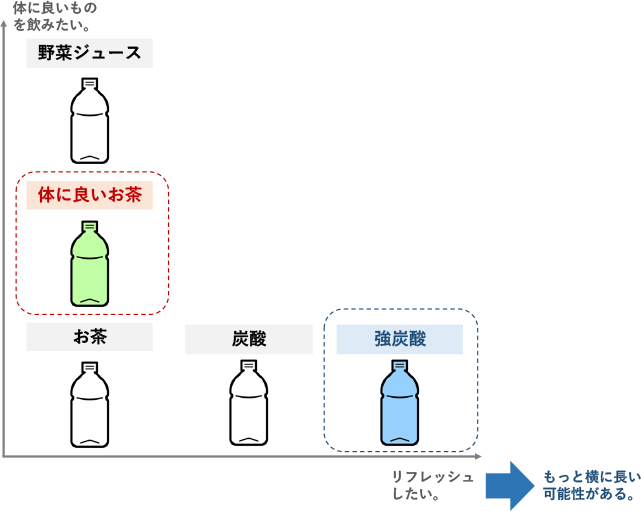

たとえば、以下のようなマッピングを行ったとしよう。

| 飲用目的 | 該当飲料 |

|---|---|

| リフレッシュしたい | 炭酸飲料 |

| 体に良いものを飲みたい | 野菜ジュース |

| 喉を潤したい/食事に合う | お茶 |

このマップを俯瞰すると、「リフレッシュ」と「健康」の両方を満たすポジションが空白になっていることがわかる。

この領域に対して「強炭酸 × 健康訴求」という切り口で新商品を企画すれば、既存カテゴリーの延長線上にはない新しいポジションを築くことが可能となる。たとえば「無糖・高機能成分入りの炭酸飲料」や「スポーツ後に飲めるクリーンな炭酸飲料」などは、健康志向の高まりとともに注目される市場といえる。

このように、ポジショニングマップから空白領域(スイートスポット)を発見し、それを商品開発やブランド戦略に結びつけることが、差別化と市場開拓のカギを握る。

ポジショニング戦略を成功に導く3つの視点

市場における自社の「立ち位置」をどう定めるかは、事業の成否を左右する重要な判断である。とくに中小企業や新規事業では、限られたリソースの中で競争を勝ち抜くために、競合と真正面からぶつからない「戦略的ポジションの取り方」が求められる。以下の3つの視点が、ポジショニング戦略を成功に導くカギとなる。

① 競合のいない「隙間」を見つける

競合が密集しているエリアでは、価格競争や機能差別化の限界が訪れ、消耗戦に陥りやすい。新規参入や中小企業の場合は、競合が手をつけていない「隙間」を狙うことが基本戦略となる。

たとえば、高価格帯が主流の市場において「必要最小限機能+低価格」という切り口を打ち出すことで、未開拓層を取り込むことが可能だ。

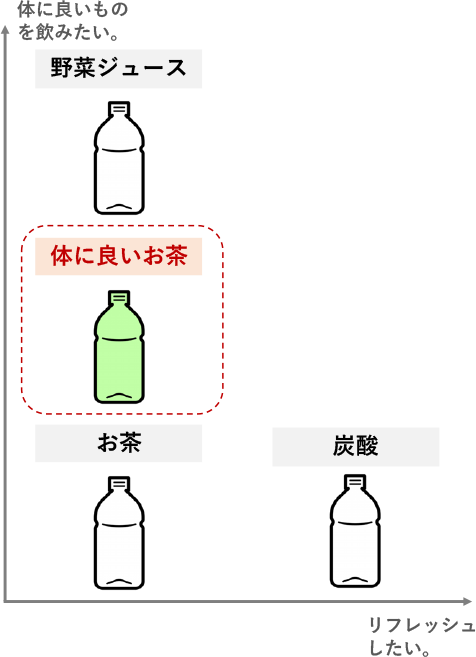

② 軸をずらして共存を図る戦略

競合が強い市場にどうしても参入したい場合は、評価軸を少しずらすことで共存の道を探る手法が有効だ。

たとえば「普通のお茶」市場では大手がシェアを占めているが、「健康志向のお茶」「眠気対策のお茶」といった特定ニーズに特化した軸を設けることで、差別化を図りつつ競合を避けることができる。

「似て非なるポジション」を作ることが、強者とぶつからずに価値を示す戦略となる。

【関連記事】統計データの探し方|ニーズを掴む3つのポイントとデータサイト20選

③ 同一象限での消耗戦を避ける判断軸

一見ニーズがあるように見えるポジションでも、競合が密集している場合は早晩コモディティ化し、利益率が下がるリスクがある。

同じ方向性での勝負に固執すると「違いが伝わらない」「値下げ合戦に陥る」といった悪循環に陥りかねない。こうしたときには、あえて「戦わないポジション」を選ぶ判断も必要だ。

「市場が大きい」だけでなく「自社が勝てるかどうか」という視点で冷静に判断することが、持続可能な戦略につながる。

勝ち筋は、真っ向勝負ではなく「ずらし」や「見極め」の中にこそ存在する。限られたリソースで最大の効果を出すために、これら3つの視点を武器として活用したい。

消費者調査を活用したポジショニング分析のブラッシュアップ実例

新商品やサービスを投入する際は、消費者や顧客の調査を踏まえてポジショニング分析を行う。

消費者に質問する場合は、「体に良い150円のお茶と普通の120円のお茶のどちらを買うか?」などと言った比較設問を活用して消費者や顧客がイメージしていることを数値化する。この調査方法は「一対比較調査」や「コンジョイント調査」と呼ばれている。

こうした調査を行うことで、頭の中にあるイメージをポジショニングマップとして可視化することができる。

【関連記事】商品開発プロセスでヒットを生み出すための3つのマスト調査

【関連記事】【市場規模の調べ方とは?】算出方法をフェルミ推定を用いて解説

消費者の期待と満足の関係からポジショニング分析を行うケース

実際に利用経験のある商品やサービスの場合は、消費者の期待と満足の関係からポジショニング分析を行うことができる。

例えば「喉が渇いたときに一番飲みたい飲み物はどれか?」という期待を聞き、「あなたが選んだ飲み物では満たせたか?」という満足を聞く。

そうすることで市場に出ている製品がどの程度の期待と満足を満たしているかを明らかにすることができる。ただし、期待と満足は利用経験があるかないかで結果が異なることに注意しよう。

仮に、市場に出ている炭酸ではリフレッシュしたいという期待を満たせていないということが分かってくると、「リフレッシュしたい」という期待に応えるために炭酸の右側には空白スイートスポットの可能性があることがわかる。そこまで分かれば、例えば、通常の炭酸よりも、さらに強い強炭酸の商品コンセプトを立案できる。

当初設定した軸は、消費者や顧客のイメージで設定されるため、今市場に出ている製品だけでは満たせていない期待がある。

つまり軸の長さは無制限であることに注目することで、新たなスイートスポットを発見できる可能性がある。

もちろんポジショニングは競合の状況によって常に変化するものであるため、継続的な調査により、「ポジショニングの変化」を把握するのも重要だ。

まとめ|ポジショニングは顧客の頭の中を可視化する行為

ポジショニングマップは、単なる理論図やマーケティングの装飾ツールではない。それは、顧客の頭の中にある「商品イメージの地図」を企業側が可視化し、戦略に落とし込むための実践的な手段である。

自社が描いたポジショニングの仮説を、実際の顧客の意識や選好と照らし合わせ、競合との相対的位置を見極める。この検証と調整の繰り返しこそが、ポジショニング分析の本質だ。

そして、環境や顧客ニーズが日々変化する中で、「どのタイミングで、どのようにポジションをずらすか」を見極める力が、マーケティング実務者に求められるセンスと言える。

フィンチジャパンからのご提案|消費者調査で実現する戦略的ポジショニング支援

フィンチジャパンは2006年の創業以来、400件を超える新規事業の立ち上げと事業成長を支援してきた。また、150社以上の既存事業の再成長支援、DX・AI推進、経営戦略の立案・実行も手がけている。

以下のようなお悩みはないだろうか。

こうした課題の多くは、「顧客の意思決定に基づく評価軸」の設定や、「仮説の検証プロセス」の不足によるものだ。ポジショニングを真の戦略へと昇華させるには、調査設計・分析・意思決定まで一貫した支援が必要となる。

フィンチジャパンでは、次のようなコンサルティング実績を有している。新規事業の立ち上げを検討している場合は、ぜひ相談いただきたい。

| 企業・業界 | 支援内容・期間 |

|---|---|

| 化粧品メーカーL社 | 予防市場における新サービス開発とターゲット再設計(約1年) |

| 食品メーカーR社 | 新カテゴリー創出に向けた市場ポジショニング分析と商品化支援(約2年) |

| ITサービスK社 | 住宅領域における空白市場を見極めた事業開発支援(4年) |

市場を読み解く力と、戦略に落とし込む力。その両輪で、実行力ある事業計画を共に形にしていきたい。まずはお気軽にお問い合わせいただきたい。

- 新規事業の事業計画書サンプル

- 新規事業を成功させる22のステップ

- 新規事業・商品開発

コンサルティングの成功事例 - など

この記事の監修者

株式会社フィンチジャパン 代表取締役

早稲田大学大学院を修了。

野村総合研究所経営コンサルティング部入社。

経営戦略・事業戦略立案に関するコンサルティングを実施。

2006年に当社を創業し現在に至る。

以来、一貫して事業開発プロジェクトとスタートアップ投資を行っている。

対外活動も積極的に行っており、顧客満足を科学した結果を発表したり、宣伝会議講座では事業開発の講義も実施している。

出版

PR Times記事

『https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/53478>』

ZUU online記事

-

なぜ今、化粧品業界にDXが必要なのか?成功企業に学ぶ5つの実践法2025.06.10

なぜ今、化粧品業界にDXが必要なのか?成功企業に学ぶ5つの実践法2025.06.10 既存事業の再成長・再生に必要な視点とは?成功企業の事業再構築事例と実行ステップを解説2025.06.12

既存事業の再成長・再生に必要な視点とは?成功企業の事業再構築事例と実行ステップを解説2025.06.12 事業転換を成功に導くトランスフォーメーション戦略 変革を実現する5つの方法と実践ステップ2025.06.12

事業転換を成功に導くトランスフォーメーション戦略 変革を実現する5つの方法と実践ステップ2025.06.12 トランスフォーメーション戦略で挑む事業転換変革を成功させる5つの実践ステップ2025.06.11

トランスフォーメーション戦略で挑む事業転換変革を成功させる5つの実践ステップ2025.06.11- 新規事業の事業計画書サンプル

- 新規事業を成功させる

22のステップ - 商品開発の成功事例

- 新規事業の事業拡大成功事例

こんな記事が読みたい!FINCHへのリクエスト>経営や事業について相談したい!FINCHJAPANへ

無料相談>人気記事ランキング